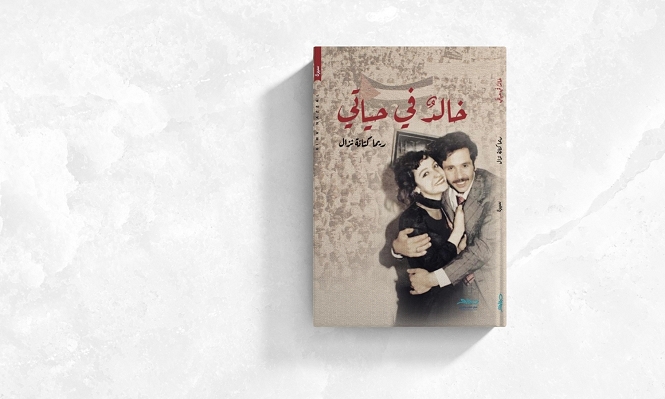

خالد في حياتي | فصل

صدر عن «دار طباق للنشر والتوزيع» كتاب «خالد في حياتي» (2023)، للكاتبة ريما كتانة نزّال. والكتاب عبارة عن سيرة توثّق فيها الكاتبة حكاية الشهيد خالد نزّال، وتضيء من خلالها على سيرتهما المشتركة منذ مقاعد الدراسة وحتّى تاريخ استشهاده في حزيران (يونيو) العام 1986 على يد الاستعمار الإسرائيليّ في أثينا.

يأتي هذا الكتاب بمثابة وثيقة تضيء مقطع من سيرة الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة من خلال سيرة واحد من رموزها، بأبعاد حياته الإنسانيّة والاجتماعيّة، ويعبّر الكتاب عن مسيرة جيل فلسطينيّ التحق بالعمل الفدائيّ الفلسطينيّ إثر هزيمة حزيران.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة جزءًا من الكتاب بالتعاون مع الناشر.

صديقتي ورفيقتي نهاية محمّد المسؤولة الحزبيّة، ومسؤولتي في التنظيم، الّتي ستصبح لاحقًا القامة الوطنيّة الرفيعة المستوى والالتزام الوطنيّ والنسويّ، تشرح باستفاضة عمليّة التوافق السياسيّ والفكريّ، تستميت في شرحها والإفاضة في إعطائي نماذج أعرفها من تنظيمنا، وكذلك من فصائل أخرى بما فيها طلاقات لزيجات انعقدت قبل انفجار الثورة، ومن ثَمّ وقع الانفصال حلًّا منطقيًّا لعدم التوافق، وانفتاح الخيارات أمام الجميع، وخاصّة أمام النساء. تحرّر المرأة وانعتاقها أحد أهداف الثورة. كانت فكرة مقنعة ومنطقيّة، لم تكن حدود معرفتي تسمح لي بنقاش واسع يذهب إلى اشتراطات أخرى، كانت نقاشات مبدئيّة نظريّة تفرض نفسها بقوّة دون جدال، المبادئ الأخلاقيّة لا تعرف النقاش. الثورة السياسيّة اصطحبت معها الثورة الاجتماعيّة.

في دمشق، الّتي انتقلتُ إلى جامعتها في تلك الفترة، انفتحت النوافذ أمام كلّ شيء، ستكون الإطلالة على عالم أوسع كثيرًا ممّا عرفت، وسوف تتدحرج على طريقي عوالم وقراءات ونقاشات وتندثر أخرى...

كنّا نتجادل ونتحاور في أمور شتّى، ربّما كنت أشكّل اختبارًا لإمكانيّاتها المعرفيّة، وكانت إسفنجة تمتصّ ما حولها بشغف. كانت تضحك لدى تسلّلي لأسئلة خاصّة عن الحبّ والوقوع به، وبعد الضحك كانت تزجرني برفق، ستقول لي إنّ الحبّ مرادف للسعادة، ومن ثَمّ تتوقّف طالبةً منّي أن أقلب الصفحة ريثما يدقّ الحبّ الأبواب الموصدة دون إحكام؛ لنتحدّث عنه باستفاضة في ضوء تجربة عمليّة، لم تكن قد خاضت تجارب سابقة لتتحدّث عنها، وكنت كالّذي شُبِّه له الوقوع بالحبّ.

قد يبدو في الأمر تناقض، ولكن هذه هي حال مجتمعنا الّذي لمّا يخرج بعد بشكل نهائيّ من ثقافة الإقطاع الفلّاحيّ المهيمنة. نهاية من الشخصيّات الثوريّة المحافظة، ترشقني ببعض الكلام حول الحذر وعدم التهوّر، وتسوّغ لي الموضوع بأنّ الثوريّات اللواتي يحملن رسالة، لهنّ هدف في الحياة يتجاوز ذواتهنّ، ويلتزمن بتنظيم يحملن اسمه للشارع، ويمثّلنه أمام المجتمع، ويدعون أفراده للانتظام، وذلك وفق منطق محكم فيصبح عليهنّ حمل أوزان في كلّ يد، وإلّا طرن عن الأرض. لم تكن ثمّة فائدة من نقاش صديقتي الثوريّة المحافظة في الحبّ والزواج والأسرة، سيكون خالد هو مَنْ يشرح لي معاني الحبّ، سيقول: أصابت نهاية في ربط الحبّ بالسعادة، فالشعور بالسعادة أحد المشاعر المرافقة للحبّ. لكنّه يغني تعريف الحبّ شارحًا في البداية أنّ الحبّ ليس بئرًا نتعثّر بها صدفة فنقع، بل نذهب إلى مَنْ نحبّ بوعي وعيون مفتوحة على مَدياتها، ضمن السياق العامّ، وضمن نظرة مستقبليّة إلى ما نريد أن نكون عليه، كلّ شيء ينبغي أن يكون منسجمًا مع بعضه بعضًا، نحرّر فلسطين والمجتمع.

كنت أستوعب دروسي سريعًا، أحاول تفهّم البيئة المحيطة بفلسطين عن بعد، لم أكن في وارد تفهّمها والغوص في كيفيّة تشكّل عناصرها، لم تطرح نفسها أثناء المدرسة، رغم ملاحظاتي عن بعض المظاهر الاجتماعيّة المثيرة للاهتمام، الّتي طفت على سطح الاهتمام، وراحت تطرح أسئلتها الدقيقة، ولكنّها لم تدفع الفضول لمعرفتها، كانت قبل الأوان.

في دمشق، الّتي انتقلتُ إلى جامعتها في تلك الفترة، انفتحت النوافذ أمام كلّ شيء، ستكون الإطلالة على عالم أوسع كثيرًا ممّا عرفت، وسوف تتدحرج على طريقي عوالم وقراءات ونقاشات وتندثر أخرى؛ لأنّ الواقع تحرّك متجاوزًا الزمن، سأتعرّف البدائل قبل معرفة الواقع، تُحْرَق المراحل الافتراضيّة أمامي قبل أن أعيشها وأهضمها.

كانت البدايات تشبه رحلة عجائبيّة، أغشى فيها بلادي على إيقاع شاميّ، أصنع مقاربة بين تجوالي من خلال الطالبات الكثيرات، فأدخل الدروب المتوازية في العراق ومصر والأردنّ، فأشعر بأنّني أمشي في شوارع نابلس وطولكرم، ربّما أعقد المقارنات أو أضع بعض الرتوش، وكلّما كوّنت معرفة عميقة شعرت بأنّني في مبتدأ تجوالي، وبأنّ الإجابات الّتي تتكوّن لديّ ليست نهائيّة، بل إنّ بعضها مبتور، وفي حاجة إلى المزيد من الغوص.

لقد أضافت إلينا الثورة الوعي بالبيئة المحيطة، وأضاءت مبادئ النظريّة الثوريّة الطريق، ومكّنتنا من تحليل الواقع الّذي نعيش فيه، ووضع الحلول على هدى هذه النظريّة. أمّا الفرق الّذي أحدثته فيتجلّى بأنّها جعلتنا نقف بصلابة أكثر أمام البنية الفكريّة الرجعيّة، الّتي تحوّل الفتيات إلى سلعة تُباع وتُشْترى، ويُقَيَّم سعرها على أساس بعض المعايير الكمّيّة، مثل منسوب الجمال ومستوى العائلة، مع إضافة خاصّة بمستوى التعليم. ولكن، مع بدء عصر الثورة ساد منطق أنّ الفتاة اليوم يجب عليها ويحقّ لها، اختيار الشابّ الّذي تريد استكمال حياتها معه، الفتيات اليوم مدعوّات إلى رفض التسليع على أساس مفاهيم السوق. الثورة دفعت نحو مقاومة الاستسلام لقدر الزواج، دون أن يكون خيارًا واعيًا لكلا الطرفين، وللفتيات أكثر.

لكنّ الحبّ بعد كلّ تلك النقاشات كان لا يزال غامضًا؛ أهو تلك الغريزة الكامنة الّتي يحظر النقاش حولها، وإن حصل فلا بدّ من خفض الصوت، والحديث عنه يكون همسًا وتهريبه كالممنوعات؟ كانت الإجابة الّتي بدأت في تكوينها وتبنّيها خلال النقاش همسًا أو جهرًا تساوي قطعًا: ’لا‘ كبيرة. جوابي الداخليّ كرجع صدى الحسّ الفطريّ المقيم فيّ، من خلفيّة القصص العاطفيّة الّتي امتلأ رأسي بها، قصص الحبّ العذريّ الّذي تشرّبَته عروقي من منهاج اللغة العربيّة، وقصائد مجنون ليلى وجميل بثينة وعروة وعفراء، إنّه - بلغة اليوم - الملفّ الّذي ضغطته العادات والتقاليد ووضعته في رأسي. المنظومة الأخلاقيّة الّتي تلقّيتها في صباي، لقمة لقمة، مع وجبتَي الصباح والمساء بتشكيلات وطرق مختلفة، الموروث والعادات والأعراف، فرص الزواج الأفضل للفتيات الجميلات والموهوبات، جميعها تشرب من نبع واحد، تؤدّي إلى الخوف والتردّد.

الارتباط بمشروع شهيد

دون قصاصات الورق الّتي تصلني منه، تلك الّتي يضعها في حقيبتي أو بين أوراقي خلسة، ودون مكالماته اليوميّة، ودون مواعيدنا شبه اليوميّة، دون أيّ ضغط سوى ذاك الناشئ عن مطلب رَجُلي الّذي ملّ الانتظار، مستعجلًا جوابي، وحسم نوع العلاقة الّتي تربطنا وتصنيف انتمائها، أذهب إلى التفكير الحاسم: الصداقة أو الحبّ أم التعلّق والاعتياد؟

أذهب إلى داخلي وحدي، بينما يتردّد صدى كلماته الأخيرة كالطنين.

"لا تقاومي مشاعرك... لا تهربي... لا تتقنَّعي". قالها قاصدًا رفع رأسه عاليًا متعاليًا. خلته يقول: "ما نوعيّة المرأة الّتي ترفضني؟"، أجيب بنفس الطريقة: "إنّه سؤال العمر وجواب العمر". في الحقيقة كنت أفضّل الاستمرار في الإبقاء على حرّيّتي؛ الحفاظ على نفسي في مربّع الحبّ من أجل استمراره وتأبيده.

السؤال الّذي يستتبع جوابًا معروفًا: الحياة معه ستكون قصيرة، طبيعة عقله ومهامّه الخطرة، تقرّبني منه وتبعدني عنه. هل سأقدم على الارتباط بمشروع شهيد؟

الحبّ يدعم فكرة الاستمرار في التألّق والجمال والطاقة الإيجابيّة والاندفاع، الحبّ لا يعني التملّك والتبعيّة. كنت واهمة بأنّ الزواج عدوّ الحبّ اللدود، يجعله كالح اللون، وأنّه يأتي بالسكون والرتابة والملل.

في الحقيقة، لم يعجبني استخدام فعل الأمر في طلبه، لكنّي تقبّلت وقعه بهدوء جبان... كنت مقتنعة بأنّ حقّه في الحسم مساوٍ لحجم حقّي في التلكّؤ والتردّد، وإخضاع العلاقة لمزيد من الفحوص والتأنّي بالقرار.

إذن، عامان مضيا، لو كنت مكانه لقلت كفى. الخوف المعلَّب في ذهني جاهز لإطلاق سهامه الدفاعيّة مثلما يفعل النيص، أو على الأقلّ إحاطة النفس بدرع شوكيّ مثل القنفذ. دفاعاتي جميعًا مهيّأة للحوار الداخليّ، بيني وبيني. كان لا بدّ من اتّخاذ القرار وإبلاغه به.

أفكّر في تحويل قضيّة الحسم إلى تمرين دراسيّ، بسيط ومباشر بحدود معرفتي البسيطة عن العناصر الّتي ينبغي توفّرها لقطع المسافة الفاصلة بين الصداقة والحبّ. أضع أسئلة الحالة والمنهجيّة وفق معتقداتي، وبحدود الوعي الّذي أمتلك.

ما كُنه المشاعر الّتي أحسّ بها؟ التعوّد على وجوده قريبًا منّي، استحالة العيش بلا أنفاسه، ارتياح للشخص أم أنّ عوالمي ناقصة من دونه؟ أهي الثقة والقناعة، أم الحبّ والانجذاب إلى شكله وقميصه الكاكي؟

السؤال الّذي يستتبع جوابًا معروفًا: الحياة معه ستكون قصيرة، طبيعة عقله ومهامّه الخطرة، تقرّبني منه وتبعدني عنه. هل سأقدم على الارتباط بمشروع شهيد؟

أذهب إلى التفكير مع رجع صدى كلماته الأخيرة، أشرك صديقتي نهاية جيّوسي، زميلتي في المدينة الجامعيّة، وشريكتي في الغرفة الكائنة في سكن الطالبات التابع لـ «جامعة دمشق»، وهي صديقتي منذ كنّا طالبتين في «مدرسة العدويّة الثانويّة للبنات» في طولكرم حيث نقيم مع عائلاتنا. تضحك نهاية من ارتباكي، تتعمّد مفاجأتي بسؤالها غير المتوقّع نظرًا إلى كياستها:

- أنت مجنونة، أتعرفين ذلك؟

وتستكمل: "طبعًا هو محقّ، أنا أتفهّمه تمامًا... إلى متى تريدين منه انتظارك؟ هل تعتقدين أنّه وقْف لك... أو أنّك أفضل منه؟ إنّه من النوع الّذي تتمنّاه كلّ البنات، صادق ونقيّ ومخلص ووفيّ، أنا مستغربة أنّه قد تحمّلك كلّ هذه المدّة!".

صديقتي نهاية ج تحاول مساعدتي على تقبّل مطلبه وتفهّمه دون ردود فعل غير منطقيّة. اتّهمتني بالمبالغة في ربط تسرّعه بالاعتداء والضغط على استقلاليّة قراري، انحازت لاعتباراته، كانت صاحبة منطق خاصّ بها، حكيمة الشلّة تحاول سبر أغوار الآخرين لتخرج باستنتاجات كالحقائق، تقولها باختصار رصاصة تخرج من جوف مسدّس، وتخرج من النقاش.

الحبّ يدعم فكرة الاستمرار في التألّق والجمال والطاقة الإيجابيّة والاندفاع، الحبّ لا يعني التملّك والتبعيّة. كنت واهمة بأنّ الزواج عدوّ الحبّ اللدود، يجعله كالح اللون، وأنّه يأتي بالسكون والرتابة والملل.

في البداية جعلتني أرى خالدًا بعينيها وعيون من حولنا، قبل أن تبدأ بتحليل بعض الجوانب من شخصيّته. "لعلّك لا تعرفين نمط شخصيّة أبناء الفلّاحين، لا أشكّ في أنّه قد ضغط على نفسه كثيرًا من أجلك... أعتقد أنّه أغمض عينيه قليلًا عمّا ينبغي له عمله، الاستدارة والرجوع إلى الخلف. ضمن عقليّة أبناء الريف، لا أشكّ في أنّه أبدى صبرًا نادرًا، هذا دليل واضح على الحبّ والتفاني، إنّه رجل بكلّ معنى الكلمة، أصيل وشهم بامتياز، بلا رتوش أو ألوان. اسمحي لي أن أقول لك بأنّك أنانيّة ومتطلّبة... عليك أن تكوني أكثر حساسيّة".

تتوقّف قليلًا قبل أن تضيف منتبهة إلى أنّني لم أعترض على هجومها:

- ماذا تحسبين نفسك؟ هل ستستمرّين في مطالبته بالمزيد من الوقت لاكتشاف مشاعرك؟ عن أيّ مشاعر تبحثين؟ واضح انسجامكما وتوافقكما، أنت تخرجين معه دائمًا، إن لم يتّصل يصبك القلق. هذا ادّعاء ومكابرة فارغة.

تتوقّف من جديد متفحّصة ما ارتسم على وجهي من انفعالات... بضع ثوانٍ تمرّ قبل أن ترمي بكلماتها الّتي قصدت أن يكون لها وقع خاصّ.

- إن كان قلبك معلَّقًا بغيره، أو كنتِ متردّدة ومشوّشة فقولي بصراحة، ليس لي، له.

أتغاضى عن تلميحاتها وتصريحاتها، كنت في حاجة إلى كلماتها الواضحة، نعم، ماذا أنتظر؟ أضرب صفحًا عن أقوالها، دون أن أتجاهلها، بل للحقيقة كان صداها يعود للتردّد...

- أنتِ محقّة، أنا أرتاح له، ولا أستغني عنه، ولا أفكّر في غيره، ولكن من حقّي أن آخذ وقتي، الزواج ليس لعبة، لا أحبّ أن أتسرّع، أريد التيقّن من لون البطّيخة من الداخل.

أغيّر إيقاع الحديث وأمازحها:

- هل دفع لكِ مقابل هذه المرافعة؟

وُلِدَت ونشأت في مدينة طولكرم الفلسطينيّة، وتعدّ واحدة من وجوه الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، ومن رائدات العمل النسائيّ الفلسطينيّ، وأحد أعضاء «منظّمة التحرير الفلسطينيّة»، وهي عضوة في «المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ» و«المجلس المركزيّ الفلسطينيّ».